Pflanzenvielfalt

Seit 2019 evaluieren die Naturparke auf einigen beispielhaften Flächen die pflanzlichen Vielfalt. Mit den Pflegeumstellungen und Neueinsaaten streben die Naturparke biodiverse Wiesen gebietsheimischer Pflanzen an. Durch den pflanzlichen Artenreichtum finden nicht nur die Allrounder der Insekten Nahrung, sondern auch die Spezialisten. So sind manche Wildbienen beispielsweise auf das Vorkommen einer Pflanzenart angewiesen, andere können Blüten einer ganzen Pflanzenfamilie nutzen.

Die Methode wurde seit 2019 immer weiter verbessert und erweitert. 2023 wurden daher durch externe Unterstützung folgende Daten aufgenommen:

- Pflanzendeckung mit Gräsern [%]

- Pflanzendeckung ohne Gräser [%]

- Aufnahme der dikotylen Arten & deren prozentuale Deckung

- Beispielhafte Fotos

Die erhobenen Daten werden dann in Textform ausgewertet und sowohl dem betreffenden Naturpark als auch der zentralen Koordination bereitgestellt:

- Angabe der Gesamtpflanzendeckung als Indiz für Bodennistmöglichkeiten

- Angabe der Pflanzendeckung ohne Gräser als Indiz für die Blütendeckung: relevant für polylektische (Wild)bienen

- Angabe der Flächendiversität (über Berechnung des Shannon-Index mit prozentualer Deckung aller dikotylen Pflanzen und Gesamtdeckung)

- Hervorheben von Nahrungspflanzen für oligolektische Wildbienen

- Wenn sinnvoll werden Pflegehinweise flächenabhängig ergänzt

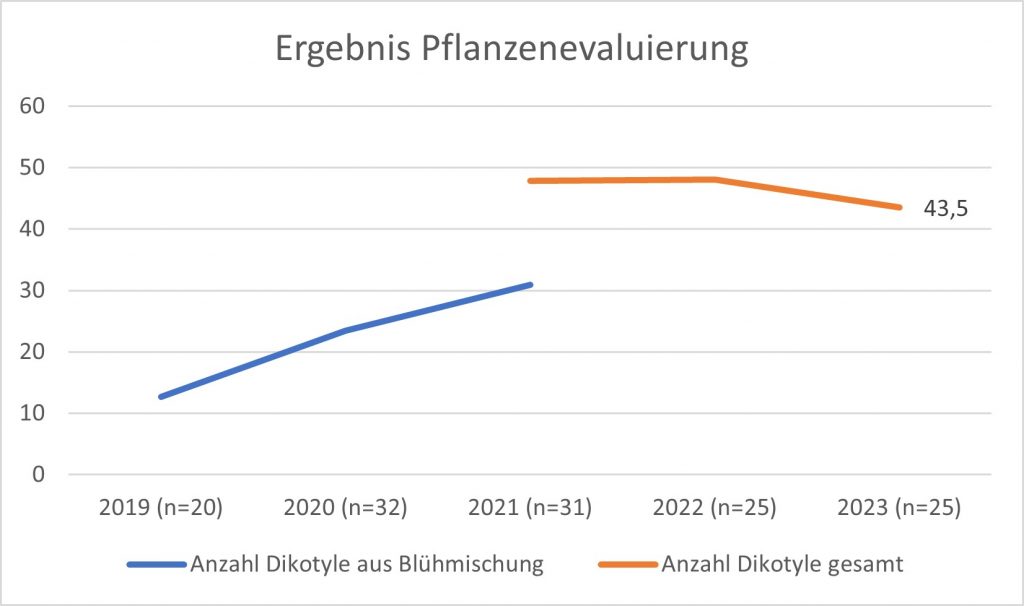

Die Ergebnisse der Pflanzenevaluierung 2023:

Aufgrund einer frühzeitigen Mahd konnten 25 der insgesamt 26 Flächen evaluiert werden. Davon präsentierten sich 16 Flächen in einem guten bis sehr guten und 9 Flächen in einem mittelmäßigen oder schlechten Zustand.

Durchschnittlich zeigten sich die Flächen mit einem Artenreichtum von 43,5 Blühpflanzenarten pro Standort und einer Gesamtpflanzendeckung von 80 bis 100 Prozent. Der hohe Anteil von für Wildbienen besonders relevanten Pflanzenarten zeigt auf, dass die Blühflächen durchaus auch spezialisierten und seltenen Bienenarten ein attraktives Nahrungsangebot liefern. So sprechen im Schnitt 49,45 Prozent der zur Verfügung stehenden Pflanzenarten pro Fläche die Bedürfnisse oligolektischer Wildbienen an. Zudem werden Insekten vermehrt auch Rückzugsorte, wie zum Beispiel Insektenhotels, Totholzhaufen und sandige Bereiche, zum Überwintern und Nisten geboten.

Auch bei der gemähten Fläche wurde darauf geachtet, einen Teil der Pflanzen (empfohlen: 10% der Flächengröße) über den Winter stehen zu lassen. Dies ist äußerst wichtig, um zum einen zumindest kleinräumig Lebensräume für adulte Insekten und deren Larven zu erhalten und zum anderen Pflanzen, die vor der Mahd nicht zum aussamen gekommen sind, eine Wiederbesiedlung der Fläche im kommenden Jahr zu ermöglichen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Mahd zwingend notwendig ist, um Qualität und Struktur der Blühflächen zu erhalten. Bei Flächen, an denen dies unterlassen wurde, zeigten sich dieses Jahr deutlich höhere Deckungsgrade an Gräsern und ein hoher Verlust an Blühpflanzenarten.

Entwicklung der Flächen: Vergleich 2022 und 2023

Da einige der evaluierten Flächen neu in diesem Jahr mit dabei sind und einige im letzten Jahr nicht aufgenommen worden, kann eine Aussage über die Entwicklung der Flächenqualität nur auf Basis der 12 Flächen erfolgen, die auch im vergangenen Jahr evaluiert wurden.

An auf einer Fläche hat sich der Blühflächenzustand im Vergleich zum letzten Jahr verbessert, während bei vier Flächen der Zustand in etwa gleichgeblieben ist. Auf den anderen sieben Flächen hat sich der Zustand verschlechtert.

In allen Fällen scheint das fortschreitende Alter sowie ein nicht optimal angepasstes Mahdmanagement im vergangenen Jahr Grund für den Rückgang an Blühpflanzenarten und die relative Erhöhung des Gräseranteils zu sein.

Der mittlere Artenreichtum ist im Vergleich des Vorjahres leicht zurückgegangen. Da die meisten der Flächen mittlerweile gut etabliert sind, war mit einem weiteren Zuwachs an Arten nicht zu rechnen. Des Weiteren fand die Evaluation in diesem Jahr etwas früher statt und gleichzeitig war die Vegetation im Vergleich zum letzten Jahr in ihrer Entwicklung zurück, da die Vormonate vergleichsweise kühl und feucht waren. Dieser Umstand könnte zusätzlich dazu geführt haben, dass weniger Arten und im Schnitt ein geringerer Deckungsgrad von Blühpflanzen aufgenommen werden konnten.

Insektenvielfalt

2021 wurde erstmals auch die Vielfalt der Wildbienen auf den Projektflächen mit professioneller Unterstützung evaluiert:

Zusammenarbeit mit Universität Freiburg:

In Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg wurden 2 Masterarbeiten vergeben, über die a) die Attraktivität zweier Projektflächentypen für Wildbienen verglichen werden und b) die Blütenbesucher auf Projektflächen und naheliegenden nicht-Projektflächen ausgewertet werden.

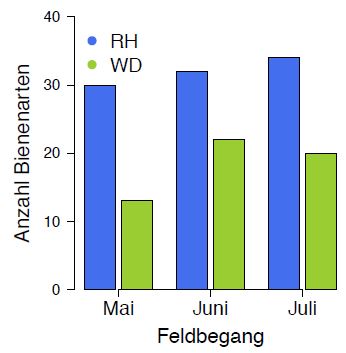

- Vergleich zweier Projektflächentypen (Einsaat mit Saatgut aus dem Feldanbau und Einsaat mit Wiesendrusch):

Die Abschlussarbeit zeigte, dass besonders ein hohes, aber auch vielfältiges Blütenangebot für die Abundanz und den Artenreichtum der untersuchten Blütenbesucher von hoher Bedeutung ist. Generell schienen die Wildblumenwiesen beider Saatgutmischungen den Bienen und Schwebfliegen Nahrungshabitate zu bieten. Hinsichtlich der Bienen erwiesen sich allerdings die Wildblumenwiesen der Saatgutmischung von Rieger-Hofmann wegen eines doppelt so hohen Blütendeckungsgrades und einer für Bienen attraktiveren Artenzusammensetzung der Blütenpflanzen im Vergleich zu den Wildblumenwiesen durch Wiesendruscheinsaat als effektiver zur Förderung der Blütenbesucherdiversität. Einige der von Bienen gerne besuchten Blütenpflanzenarten fehlten in den Wildblumenwiesen des Wiesendrusch-Saatgutes, was nach dem niedrigeren Blütendeckungsgrad zu den Faktoren zählte, welche die geringere Bienendiversität erklärten.

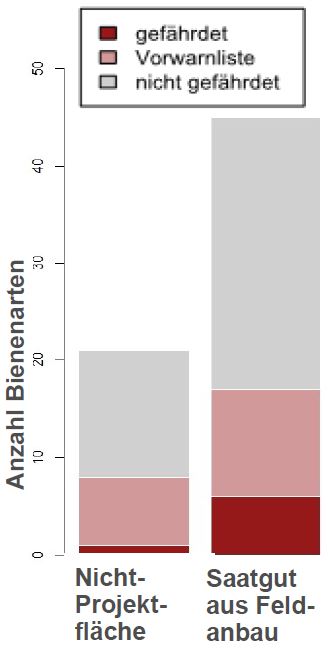

2. Vergleich Projektflächen (zwei Saatgutmischungen von Rieger-Hofmann) und naheliegenden Nicht-Projektflächen

Vergleich der Pflanzenvielfalt: Auf beiden Projektflächentypen wurden signifikant mehr Pflanzenarten dokumentiert. Die Blütendeckung zeigte sich außerdem diverser und mit höheren Anteilswerten als auf den Nicht-Projektflächen. Es kann daher der Rückschluss gezogen werden, dass Projektflächen über das Jahr ein besseres und durchgehenderes Blütenangebot bieten. Von den in den Saatmischungen vorhanden Arten haben sich 50-70% Arten etabliert, abhängig von der Saatgutmischung.

Bienenfunde: Auf einer der beiden Saatmischungen konnte eine größere Wildbienenvielfalt dokumentiert werden (Diversität, Artenreichtum, Abundanz). Die zweite untersuchte Saatgutmischung zeigte teils eine signifikant kleinere Wildbienenvielfalt. Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Mischung jedoch weniger Honigbienen und relativ mehr Wildbienen anlockte. Nachweislich profitieren Bienen von erhöhter Blütendeckung und Pflanzendiversität.

Bestäuber-Pflanzen-Interaktionen: Es zeigten sich vielfältigere und stabilere Interaktionen auf den Projektflächen als auf den Vergleichsflächen. Auf den Projektflächen werden durch Blütenbesucher im Mittel mehr Pflanzen besucht und jede Pflanze wird von mehr Blütenbesuchern besucht, da besseres und vielfältigeres nutzbares Angebot als auf den Vergleichsflächen.

Zusammenarbeit mit Julius Kühn-Institut in Braunschweig

In Zusammenarbeit mit dem Julius Kühn-Institut wird 2022 im zweiten Jahr ein Farbschalenmonitoring umgesetzt.

Auf sechs Routen, insgesamt 60 Flächen wurden Farbschalen für 24 Stunden auf den Flächen belassen. Die Arbeiten werden auf Projekt- und Vergleichsflächen umgesetzt. Durch die Farbschalen gefangene Insekten werden durch das Julius Kühn-Institut (bzw. einen Drittbeauftragten) bestimmt. Vorkommende Arten werden in Zusammenhang mit einer Vegetationserfassung am Standort betrachtet.

Hauptziele der Untersuchungen sind:

- Wildbienendiversität auf Projektflächen kann Projekterfolg/-misserfolg anzeigen

- Vorkommen/Fehlen von Wildbienengruppen hilft das Projekt zu verbessern

- Projekt kann durch seine große Flächenanzahl zur Wildbienenforschung beitragen

Erste Ergebnisse werden hier zeitnah veröffentlicht.